Seit Jahren begleitet uns das Thema eAU. Bereits im Mai 2019 wurden entsprechende gesetzliche Voraussetzungen durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) auf den Weg gebracht. Weitere Ergänzungen gab es durch das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz ebenfalls Ende 2019. Dass wir an dieser Stelle erneut darauf zurückkommen, ist der Tatsache geschuldet, dass sich die Umsetzung mehrfach verzögert hat.

Sollte der Arzt Ihres Arbeitnehmers noch nicht an dem neuen Verfahren teilnehmen oder noch mit technischen Problemen kämpfen, kann ein bei der TK versicherter Arbeitnehmer, der für die Benutzung des geschützten Bereichs „Meine TK“ registriert und freigeschaltet ist, die AU-Bescheinigung für die TK innerhalb der TK App oder auf der Website der TK scannen oder abfotografieren und hochladen.

Bereits seit dem 1. Januar 2022 können Arbeitgeber im Rahmen eines Pilotverfahrens eAU-Daten bei den Krankenkassen abrufen.

Bis zum 31. Dezember 2022 wurde neben der digitalen Übermittlung der AU-Daten von den Ärzten an die Krankenkassen weiterhin eine Ausfertigung der AU-Bescheinigung zur Vorlage beim Arbeitgeber ausgestellt/ausgedruckt. Dies erfolgte aber nicht als sogenannter „gelber Schein“, sondern als Stylesheet auf normalem weißen Druckerpapier.

Seit dem 1. Januar 2023 ist der AU-Daten-Abruf bei den Krankenkassen für Arbeitgeber verpflichtend. Dies bedeutet auch, dass die Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber von nun an keine AU-Bescheinigung mehr vorlegen müssen. Es bleibt lediglich die Pflicht für gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer bestehen, einen Arzt aufsuchen und ihren Arbeitgeber unverzüglich über ihre Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer zu informieren (Anruf, E-Mail …).

Ist der Arbeitnehmer nicht gesetzlich versichert oder findet die ärztliche Untersuchung bei einem Privatarzt oder im Ausland statt, muss der Beschäftigte weiterhin seinem Arbeitgeber gegenüber den Nachweis über die Arbeitsunfähigkeit selbst erbringen (vergleiche dazu auch § 5 Absatz 1a EFZG in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung).

YouTube Video: Abruf der eAU mit sv.net, Quelle: ITSG Youtube Team

Ein gesetzlich versicherter Beschäftigter hat Krankheitssymptome und geht zu seinem Hausarzt (Vertragsarzt). Dieser untersucht ihn und schreibt ihn krank – attestiert ihm seine Arbeitsunfähigkeit. Der Arzt übermittelt individuell oder gesammelt am Ende des Tages oder in der Mittagspause ( je nach genutzten Programmen unterschiedlich) die erforderlichen Daten verschlüsselt an die zuständige Krankenkasse (Phase 1). Der Beschäftigte meldet sich daraufhin bei seinem Arbeitgeber krank. Er kommt damit seiner Informationspflicht nach (vergleiche auch § 5 Absatz 1 EFZG).

Es ist wichtig, dass die Abläufe für die Krankmeldungen im Unternehmen klar geregelt sind. Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen muss die erforderliche Information über die AU des Beschäftigten denjenigen erreichen, der später die AU-Daten von der Krankenkasse abrufen muss (Personalabteilung, Steuerberater ...).

Spätestens seit dem 1. Januar 2023 ist für den Abruf von AU-Daten durch den Arbeitgeber verpflichtend der eAU-Datensatz zu nutzen, demnach die AU-Daten aktiv von der Krankenkasse abzurufen. Die weiterhin im Verfahren vorgesehenen Ausdrucke dürfen nur in Störfällen genutzt werden, weil eine entsprechende bürokratische Belastung aller Verfahrensbeteiligten verhindert werden soll. Inhaltlich enthalten die Abrufdaten dieselben Informationen wie früher der „gelbe Schein“. Lediglich die Angaben über den behandelnden Arzt sind nicht mehr enthalten.

Ein Abruf der AU-Daten bei der Krankenkasse darf nur durch den Arbeitgeber erfolgen, wenn der Arbeitnehmer

Der Abruf erfolgt über das Feld „AU_ab_AG“, das in zertifizierten Entgeltabrechnungsprogrammen bereits seit 1. Januar 2022 verpflichtend vorgehalten werden muss. Falls ein solches Programm nicht zur Verfügung steht oder es organisatorisch als zielführend angesehen wird, besteht die Möglichkeit der Nutzung einer zertifizierten Ausfüllhilfe wie zum Beispiel sv.net, das ebenfalls seit dem Jahreswechsel 2021/22 in einer aktualisierten Version zur Verfügung gestellt wurde. Die Anforderungen durch die Arbeitgeber bei den Krankenkassen dürfen nur durch eine gemäß § 95b SGB IV gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen abgegeben werden (Phase 2). Darüber hinaus können auch für die eAU zertifizierte Zeiterfassungssysteme für den Abruf der eAU genutzt werden.

Ein regelmäßiger oder pauschaler Abruf von eAU-Daten durch Arbeitgeber ist nicht zulässig.

Derzeit können noch keine Informationen zu Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen, Beschäftigungsverboten, stufenweiser Wiedereingliederung oder auch zu Erkrankungen von Kindern abgebildet werden. Das gleiche gilt für AU-Bescheinigungen von Privatversicherten und solchen, die im Ausland ausgestellt wurden. Perspektivisch besteht allerdings das Ziel, auch diese nach und nach zu integrieren.

Es ist wichtig, dass zwischen einer Erstbescheinigung und einer Folgebescheinigung unterschieden wird.

Es ist möglich, dass Erstbescheinigungen erst am 4. oder 5. Fehltag bei der Krankenkasse vorliegen. Das liegt daran, dass ein Großteil der Beschäftigten laut Gesetz (ergibt sich aus § 5 Absatz 1 Satz 2 EFZG) erst bei einer Erkrankung, die länger als drei Kalendertage dauert, am darauffolgenden Arbeitstag eine AU-Bescheinigung vorzulegen haben. Der Arbeitnehmer kann also theoretisch erst am 4. Fehltag zum Arzt gehen, der noch am selben Tag die AU-Daten an die Krankenkasse weiterleiten muss. Für Unternehmen besteht die Möglichkeit, betriebliche Regelungen zu treffen (BV, TV oder individuell), dass bereits am 1. AU-Tag ein Attest vorgelegt werden muss. Ein Abruf der eAU ist also nur dann sinnvoll, wenn der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt bereits verpflichtet ist, eine Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt feststellen zu lassen und daher diese bereits der Krankenkasse vom Arzt übermittelt werden konnte. Erfolgt die Abfrage zu früh, wird die Krankenkasse keinen passenden AU-Zeitraum finden und gegebenenfalls den Meldegrund „4“ zurückmelden. Dabei handelt es sich um eine Zwischennachricht. Die Krankenkasse prüft anschließend weitere 14 Tage regelmäßig, ob ein Eingang der Daten erfolgt, und übermitteln diese unaufgefordert an den Arbeitgeber.

Eine Abfrage ist frühestens einen Kalendertag nach dem bisherigen Ende der Arbeitsunfähigkeit möglich (systemseitige Vorgabe). Aufgrund von Überschneidungen von AU-Meldungen (zum Beispiel bei Beteiligung von Fachärzten) können mehrere Meldungen auf Anfrage vorliegen und an den Arbeitgeber übermittelt werden.

War der Arbeitnehmer vor der aktuellen Arbeitsunfähigkeit durchgehend arbeitsunfähig, dann ist im Zusammenhang mit der Anfrage von einem Fortbestehen der bisherigen Arbeitsunfähigkeit auszugehen. In diesem Fall ist in der Anfrage durch den Arbeitgeber der Tag nach dem Ende der vorherigen eAU anzufragen.

Für geringfügig Beschäftigte gilt das eAU-Verfahren analog. Auch hier erfolgt der Abruf bei der entsprechenden gesetzlichen Krankenkasse. Deshalb ist es wichtig, dass Arbeitgeber bei der Einstellung geringfügig Beschäftigter und möglichst auch bei Bestandsbeschäftigungen die zuständige Krankenkasse erfragen. Es erfolgt keine elektronische Abfrage der AU-Daten bei der Minijob-Zentrale.

Im Feld „AU_ab_AG“ wird der Beginn des Zeitraums angegeben, auf den sich die Anfrage des Arbeitgebers bezieht. Das ist bei einer Neuerkrankung regelmäßig der erste Tag der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber, bei einer fortdauernden Arbeitsunfähigkeit im Anschluss an das Ende einer Krankmeldung der erste Tag nach dem Ende der bisher vorliegenden bescheinigten Arbeitsunfähigkeit. Stornierungen einer Abfrage durch den Arbeitgeber sind nur möglich, solange die Krankenkasse keine Rückmeldung (mit Ausnahme Grund „4“) gesendet hat.

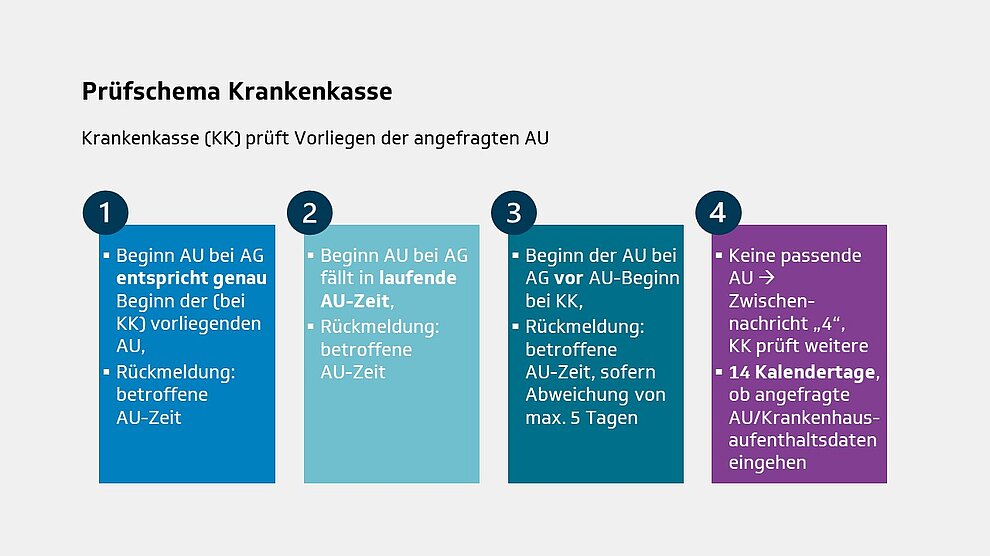

Bei jeder Rückmeldung durch die Krankenkasse ist dem Arbeitgeber der von ihm im Feld „AU_ab_AG“ bei der Anforderung übermittelte Wert zurückzumelden. Die Krankenkassen prüfen aufgrund der Anfrage des Arbeitgebers, ob entsprechende AU-Zeiten oder stationäre Krankenhauszeiten vorliegen, nach einem festgelegten Prüfschema. Den detaillierten Verfahrensablauf können Sie sich auch in unserem Webinar zur eAU anschauen.

Prüfschritt 1

Beginn der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber entspricht dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit bei der Krankenkasse

Im Idealfall entsprechen sich die beim Arbeitgeber und bei der Krankenkasse vorliegenden Arbeitsunfähigkeitszeiten. Die Krankenkasse übermittelt die entsprechenden AU- beziehungsweise stationären Krankenhausdaten und die Prüfung zu dieser Anfrage ist abgeschlossen.

Prüfschritt 2

Beginn der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber fällt in einen laufenden Arbeitsunfähigkeitszeitraum bei der Krankenkasse

Wurde kein passender Zeitraum einer AU beziehungsweise eines stationären Krankenhausaufenthaltes durch die Krankenkasse festgestellt, prüft die Krankenkasse, ob der Beginn des vom Arbeitgeber angefragten Arbeitsunfähigkeitszeitraums (Feld AU_ab_AG) in einen bei der Krankenkasse vorliegenden Arbeitsunfähigkeitszeitraum beziehungsweise in einen stationären Krankenhausaufenthalt fällt. In diesem Fall übermittelt die Krankenkasse diesen Arbeitsunfähigkeitszeitraum beziehungsweise Zeitraum eines stationären Krankenhausaufenthalts und im Feld „AU_seit“ den vom Vertragsarzt beziehungsweise Vertragskrankenhaus übermittelten abweichenden Beginn der AU beziehungsweise des stationären Aufenthaltes. Die Prüfung zu dieser Abfrage ist nunmehr abgeschlossen.

Prüfschritt 3

Beginn der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber liegt vor dem Beginn bei der Krankenkasse

Nur in dem Fall, dass kein passender oder laufender Zeitraum einer AU beziehungsweise eines stationären Krankenhausaufenthaltes durch die Krankenkasse festgestellt werden konnte, prüft die Krankenkasse, ob der Beginn des vom Arbeitgeber angefragten Arbeitsunfähigkeitszeitraums (Feld AU_ab_AG) maximal 5 Kalendertage vor dem Beginn eines Arbeitsunfähigkeitszeitraums oder eines stationären Krankenhausaufenthaltes bei der Krankenkasse liegt. Ist dies der Fall, übermittelt die Krankenkasse diesen Arbeitsunfähigkeitszeitraum beziehungsweise Zeitraum eines stationären Krankenhausaufenthalts. Im Feld „AU_seit“ wird der vom Vertragsarzt beziehungsweise Krankenhaus übermittelte abweichende Beginn der Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise des stationären Aufenthaltes übermittelt.

Hinweis: Dieser Fall kommt in Betracht, wenn der Arbeitnehmer erst am 4. Tag zum Arzt geht, der Arbeitgeber aber bereits den ersten Tag der Abwesenheit abfragt.

Prüfschritt 4

Keine Übereinstimmung des Arbeitsunfähigkeitszeitraums

Kann bei der Prüfung der Krankenkasse kein Arbeitsunfähigkeitszeitraum oder stationärer Krankenhausaufenthalt dem vom Arbeitgeber gemeldeten Beginn der AU zugeordnet werden, meldet die Krankenkasse dem Arbeitgeber im Feld „Kennzeichen_aktuelle_Arbeitsunfähigkeit“ den Meldegrund „4 – eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“ zurück. Dabei handelt es sich um eine Zwischennachricht für den Arbeitgeber. Arbeitsunfähigkeitszeiträume, die

festgestellt werden, werden (noch) nicht durch die Krankenkasse zurückgemeldet. Im zweiten Fall ist eine Meldung im Rahmen des Entlassmanagements bereits jetzt möglich. Auch in diesen Fällen übermittelt die Krankenkasse im Feld „Kennzeichen_aktuelle_Arbeitsunfähigkeit“ den Meldegrund „4 – eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“. In diesen Fallgestaltungen ist der Arbeitnehmer verpflichtet, weiterhin die Arbeitsunfähigkeitszeiten gegenüber dem Arbeitgeber nachzuweisen.

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website des GKV-Spitzenverbands und auf firmenkunden.tk.de.

* Fristen gem. § 3 Abs. 1 EFZG, siehe Beratungsblatt "Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall", Suchnummer 2033356

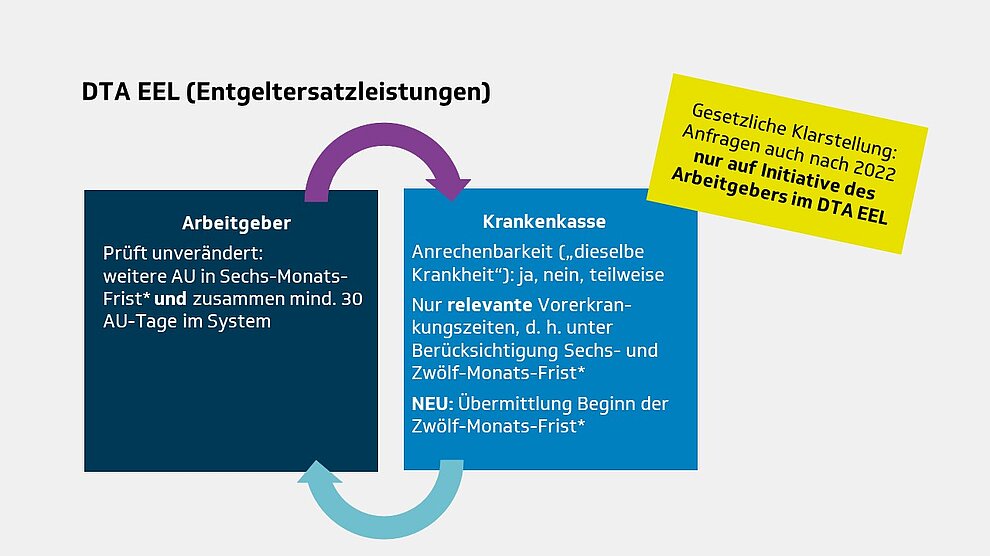

Der Gesetzgeber ging ursprünglich davon aus, dass die Krankenkassen nach Einführung der eAU über alle notwendigen Daten verfügen, um die Arbeitgeber – unter Berücksichtigung etwaiger Vorerkrankungszeiten – über das Anspruchsende der Entgeltfortzahlung zu informieren. Die Krankenkassen sollten also von sich aus prüfen, ob die Entgeltfortzahlung aufgrund von anrechenbaren Vorerkrankungszeiten ausläuft. Die Initiative sollte ursprünglich nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern von der Kasse ausgehen. Rechtlich etablierte der Gesetzgeber dieses „neue“ Vorerkrankungsverfahren allerdings parallel zu dem bereits bestehenden Verfahren im Datenaustausch Entgeltersatzleistungen (DTA EEL).

Bereits mit Schreiben vom 1. Juni 2021 hatte sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) dafür ausgesprochen, nur ein Vorerkrankungsverfahren abbilden zu wollen. Es wurde klargestellt, dass das bisherige Verfahren im DTA EEL fortgeführt werden soll. Die diesbezüglichen gesetzlichen Anpassungen sind mit dem 8. SGB IV-Änderungsgesetz erfolgt.

Das Vorerkrankungsverfahren bleibt auch im Jahr 2023 Bestandteil des DTA EEL. Wie eingangs bereits erläutert, wird die Rechtsgrundlage (§ 109 Absatz 2 SGB IV) für das geplante Verfahren als Bestandteil der eAU aufgehoben – ohne jemals praktische Bedeutung erlangt zu haben.

Die Rückmeldung beinhaltet mindestens die vom Arbeitgeber gemeldeten AU-Zeiten. Zurückgemeldet werden künftig immer alle für die aktuelle Arbeitsunfähigkeit relevanten Vorerkrankungszeiten. Als „relevant“ werden alle AU-Zeiten der letzten zwölf Monate angesehen, bei welchen zwischen dem Ende der vorhergehenden Erkrankung und dem Beginn der nachgehenden Erkrankung nicht mindestens sechs Monate liegen. Zusätzlich wird der Beginn der maßgeblichen Zwölf- Monats-Frist (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 EFZG) übermittelt.

Es ist nicht mehr erforderlich, dass die im Datensatz an die Krankenkasse übermittelten kumulierten Zeiten aller potenziellen Vorerkrankungen zusammen mit der aktuellen AU mindestens 30 Tage umfassen. Systemseitig, das heißt im Abrechnungsprogramm, müssen jedoch weiterhin zum Zeitpunkt der Vorerkrankungsanfrage bescheinigte AU-Zeiten zusammen mit der aktuellen AU im Umfang von mindestens 30 Fehltagen vorliegen.

Die Arbeitgeber müssen nur noch mindestens eine potenzielle Vorerkrankung bei ihrer Anfrage angegeben, wodurch insbesondere Arbeitgeber, die systemgeprüfte Eingabehilfen nutzen, von manuellen Eingaben entlastet werden sollen. Im Übrigen sollen möglichst alle Vorerkrankungen übermittelt werden, bei denen zwischen dem Ende der vorhergehenden Erkrankung und dem Beginn der nachgehenden Erkrankung nicht mindestens sechs Monate vergangen sind. Hierbei ist – ohne zeitliche Begrenzung – bis zur erstmalig bescheinigten Erkrankung zurückzugehen, die keine Vorerkrankung innerhalb von sechs Monaten aufweist.

Relevant für die Beurteilung der Anrechenbarkeit von Vorerkrankungen durch die Krankenkasse sind alle Erkrankungen, bei welchen zwischen dem Ende der vorhergehenden Erkrankung und dem Beginn der nachgehenden Erkrankung nicht mindestens sechs Monate vergangen sind, begrenzt auf zwölf Monate. Hierbei ist bis zur erstmalig bescheinigten Erkrankung zurückzugehen, welche keine Vorerkrankung innerhalb von sechs Monaten aufweist.

Die Krankenkasse übermittelt dem Arbeitgeber zukünftig zusätzlich das Datum zurück, an dem für die aktuelle AU die maßgebende Zwölf-Monats- Frist beginnt. Auf diese Weise wird für den Arbeitgeber Transparenz hinsichtlich der Berücksichtigung vorhergehender Fehlzeiten aufgrund derselben Erkrankung geschaffen.

Die neuen Gemeinsamen Grundsätze zum DTA EEL – nebst Verfahrens- und Datensatzbeschreibung – stehen online zum Abruf bereit unter: www.gkv-datenaustausch.de.

[Bearbeitungsstand: 1.1.2023]