Reform des Arbeitszeitrechts

Dem Koalitionsvertrag 2025 zufolge will die Bundesregierung das Arbeitszeitrecht reformieren. Geplant sind Änderungen im Hinblick auf die Höchstarbeitszeiten, die Arbeitszeiterfassung und die steuerliche Behandlung von Überstunden.

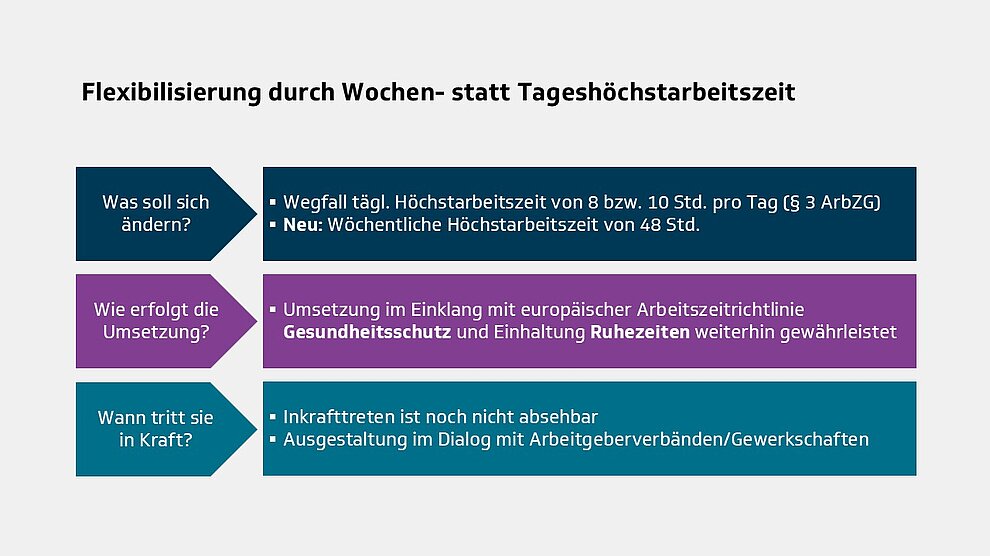

Dreiteilige Infografik mit dem Titel 'Flexibilisierung durch Wochen- statt Tageshöchstarbeitszeit'. Der erste Abschnitt mit dunkelblauem Hintergrund trägt die Überschrift 'Was soll sich ändern?' und listet zwei Punkte: 'Wegfall tägl. Höchstarbeitszeit von 8 bzw. 10 Std. pro Tag (§ 3 ArbZG)' und 'Neu: Wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Std.'. Der zweite Abschnitt mit lila Hintergrund trägt die Überschrift 'Wie erfolgt die Umsetzung?' und nennt: 'Umsetzung im Einklang mit europäischer Arbeitszeitrichtlinie', 'Gesundheitsschutz' und 'Einhaltung Ruhezeiten weiterhin gewährleistet'. Der dritte Abschnitt mit türkisfarbenem Hintergrund trägt die Überschrift 'Wann tritt sie in Kraft?' und enthält die Punkte: 'Inkraftrten ist noch nicht absehbar' und 'Ausgestaltung im Dialog mit Arbeitgeberverbänden/Gewerkschaften'.

Wochen- statt Tageshöchstarbeitszeit

Geändert werden soll die bisherige Regelung des § 3 Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Danach darf die werktägliche Arbeitszeit grundsätzlich 8 Stunden nicht überschreiten und kann auf bis zu 10 Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb eines halben Jahres durchschnittlich 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden.

Stattdessen soll künftig nur noch die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden maßgeblich sein. Die konkrete Ausgestaltung der Neuregelung soll im Dialog mit den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften erfolgen.

Die Neuregelung soll im Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG) gestaltet werden. Danach sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die durchschnittliche Arbeitszeit in einem 7-Tage-Zeitraum auf 48 Stunden (inklusive Überstunden) zu begrenzen. Orientiert man sich nur an dieser Vorgabe, würden Arbeitszeiten von mehr als 10 Stunden pro Tag zulässig, solange im Wochendurchschnitt 48 Stunden nicht überschritten würden. Nach der EU-Arbeitszeitrichtlinie ist es aber erlaubt, den Referenzzeitraum zur Berechnung des durchschnittlichen Arbeitszeitvolumens flexibel zu gestalten – in der Regel über vier, sechs oder zwölf Monate, abhängig von nationalen Vorschriften oder tariflichen Regelungen. Diesbezüglich ist bereits in § 7 ArbZG geregelt, dass durch Tarifverträge von der täglichen Höchstarbeitszeit abgewichen werden kann, wenn im Durchschnitt bestimmte Höchstgrenzen eingehalten werden. Zur Bestimmung dieses Durchschnitts sind Zeiträume von 6 beziehungsweise 12 Monaten zugrunde zu legen. Möglicherweise wird sich die geplante Einführung einer Wochenhöchstarbeitszeit an diesen bereits existierenden Zeiträumen orientieren. Trotz dieser Arbeitszeitflexibilisierung sollen aber andere arbeitszeitrechtliche Schutzvorschriften, insbesondere zu Ruhezeiten (§ 5 ArbZG) und Ruhepausen (§ 4 ArbZG), weiterhin bestehen bleiben.

Leider lag zum Ende des Jahres keine entsprechende Gesetzesinitiative vor. Eine weitere Entwicklung in 2026 bleibt abzuwarten.

Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung

Die Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung kommt. Unklar ist allerdings immer noch, wann und wie. Allein schon aus rechtlichen Gründen ist dies dringend notwendig.

[Bearbeitungsstand: 29.1.2026]