Finanzentwicklung in der GKV und der PV

Die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2025 hat zu einer politischen Neuausrichtung geführt, die auch verschiedene Reformen in der Sozialversicherung nach sich ziehen soll.

Krankenversicherung

Der gesetzlich festgesetzte Beitragssatz in der GKV beträgt seit 2015 unverändert 14,6 Prozent, der ermäßigte Beitragssatz für Mitglieder ohne Anspruch auf Krankengeld 14,0 Prozent. Diese Beiträge werden über den Gesundheitsfonds gesammelt und nach verschiedenen Kriterien an die einzelnen Krankenkassen verteilt.

Reichen die daraus der Krankenkasse zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus, so muss sie einen Zusatzbeitrag erheben, um die Finanzierungslücke zu schließen. So ist der Zusatzbeitrag bei jeder Krankenkasse unterschiedlich hoch. Daneben gibt es einen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz, der allerdings nur für bestimmte Personenkreise angewandt wird, zum Beispiel für Geringverdiener und zur Ermittlung des maximalen Beitragszuschusses für privat Krankenversicherte.

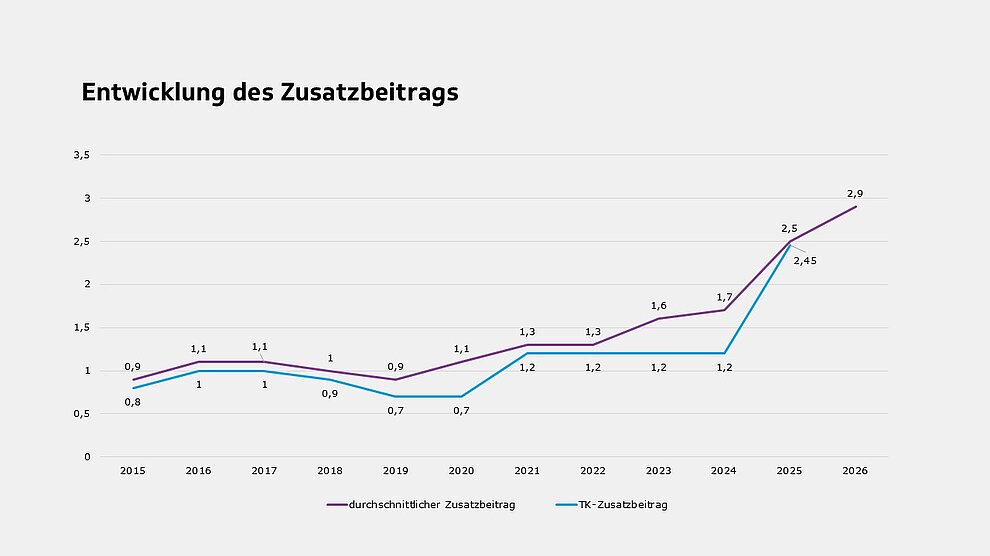

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist von 0,9 Prozent im Jahr 2015 auf 2,5 Prozent im Jahr 2025 gestiegen. Laut Pressemitteilung des GKV-Schätzerkreises vom 15. Oktober 2025 soll dieser für 2026 auf 2,9 Prozent weiter ansteigen. Dieser Wert gilt vorbehaltlich der Veröffentlichung im Bundesanzeiger, die noch aussteht. Berechnet wird dieser Zusatzbeitrag auf Basis der für das jeweils nächste Kalenderjahr angenommenen Ein- und Ausgaben, die ein Schätzerkreis beim Bundesministerium für Gesundheit ermittelt. Diese Schätzung bildet nicht unbedingt die tatsächliche Entwicklung ab, da beispielsweise unterjährige Gesetzesänderungen oder Preissteigerungen nicht berücksichtigt werden können. Auch die der Einnahmeseite zugrunde liegende Entgeltentwicklung entspricht nicht unbedingt dem tatsächlichen Wert. Deshalb bildet der durchschnittliche Zusatzbeitrag nicht die tatsächliche Höhe der benötigten kassenindividuellen Zusatzbeiträge ab.

Mussten zunächst die Mitglieder allein den Zusatzbeitrag aufbringen, wird er seit 2019 wieder paritätisch (Arbeitgeber/Arbeitnehmer je zur Hälfte) getragen (Ausnahme Sachsen).

Hinweis:

Die Verwaltungsratssitzung der TK, in der der Zusatzbeitrag für 2026 bekannt gegeben wird, ist am 19. Dezember 2025.

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag für 2026 in Höhe von 2,9 Prozent muss noch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Liniendiagramm mit dem Titel 'Entwicklung des Zusatzbeitrags'. Die x-Achse zeigt die Jahre von 2015 bis 2026, die y-Achse die Werte von 0,5 bis 3,5. Zwei Linien verlaufen über die Jahre: eine violette Linie für den 'durchschnittlichen Zusatzbeitrag' und eine blaue Linie für den 'TK-Zusatzbeitrag'. Beide Linien zeigen von 2015 bis 2023 einen relativ stabilen Verlauf zwischen 0,7 und 1,3, steigen dann ab 2024 steil an. 2026 erreicht die violette Linie 2,9, die blaue Linie 2,45.

Anhand der Grafik ist zu erkennen, dass der Zusatzbeitragssatz der TK stets unterhalb des durchschnittlichen Zusatzbeitrags liegt – das ist auch das erklärte Ziel der TK. Und das trotz ihres überdurchschnittlichen Leistungsangebots.

Die Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenkassen hat eine ganze Reihe von Gründen. Einen wichtigen Aspekt stellen die sogenannten versicherungsfremden Leistungen dar, die zwar von allgemein gesellschaftlicher Relevanz sind, aber nicht über Steuern ausgeglichen werden, wie beispielsweise die kostenfreie Familienversicherung. Auch der vom Staat gezahlte pauschale Beitrag für Bezieher von Bürgergeld ist viel zu niedrig. Er beträgt nur etwa ein Drittel der tatsächlichen Kosten. Der Fehlbetrag muss dann von den anderen Mitgliedern über die Zusatzbeiträge aufgebracht werden.

An dieser Praxis wird sich in absehbarer Zeit wohl nichts ändern. Um die für 2025 und 2026 drohende Finanzierungslücke zu entschärfen, will die Bundesregierung den Krankenkassen einen einmaligen Zuschuss aus Steuermitteln zahlen, der aber nur als Darlehen ausgelegt ist und somit in den kommenden Jahren zurückgezahlt werden muss.

FinanzKommission Gesundheit

Um Maßnahmen für umfassende Reformen zur Finanzstabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erarbeiten, hat sich am 24. September 2025 eine sogenannte Finanz- Kommission Gesundheit unter der Federführung von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken gebildet.

Aufgabe der Kommission soll sein, die geplanten Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag – wie zum Beispiel die Überprüfung des Primärarztsystem sowie eine Notfallund Rettungsdienstreform – auf ihre Finanzierbarkeit zu überprüfen. Ziel soll unter anderem sein, ab 2027 die Krankenversicherungsbeiträge möglichst ohne Erhöhung zu stabilisieren. Ende März 2026 soll die Kommission einen ersten Bericht über mögliche Maßnahmen vorlegen. Bis Ende 2026 sollen dann weitere Maßnahmenvorschläge zur langfristigen Stabilisierung der GKV-Finanzen erfolgen.

Pflegeversicherung

In der sozialen Pflegeversicherung ist der Beitragssatz seit 2015 kontinuierlich gestiegen. Die Verteilung der Beiträge erfolgt in allen Bundesländern außer Sachsen paritätisch. Die Zuschläge für Kinderlose und die seit 1. Juli 2023 geltenden Abschläge für Versicherte mit mehreren Kindern betreffen grundsätzlich nur den Arbeitnehmer. In Sachsen zahlen die Arbeitnehmer einen höheren Beitragsanteil. Bei Einführung der Pflegeversicherung haben die Bundesländer zur Gegenfinanzierung für die höhere Belastung der Unternehmen den Buß- und Bettag als gesetzlichen Feiertag abgeschafft. Sachsen hat dies nicht getan, sodass dort der Arbeitgeberanteil an den Beiträgen um 0,5 Prozentpunkte niedriger und der Arbeitnehmeranteil entsprechend höher ist.

Zum 1. Juli 2023 wurde ein Beitragsabschlag für Versicherte mit mehreren Kindern eingeführt. Für das zweite bis fünfte Kind verringert sich der Arbeitnehmeranteil um jeweils 0,25 Prozent (maximal also 1 Prozent insgesamt). Kinder werden bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres berücksichtigt.

Zukunftspakt Pflege

Die finanzielle Situation der sozialen Pflegeversicherung ist seit Jahren sehr angespannt und spitzt sich weiter zu. Das Jahr 2024 hat die soziale Pflegeversicherung mit einem Defizit in Höhe von 1,54 Milliarden Euro abgeschlossen. Obwohl der Gesetzgeber den Beitragssatz zum 1. Januar 2025 um 0,2 Prozentpunkte angehoben hat, erwartet der GKVSpitzenverband für das laufende Jahr ein Defizit von rund einer halben Milliarde Euro. Eine Pflegekasse musste mittlerweile eine kurzfristige Liquiditätshilfe aus dem Ausgleichsfonds beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) beantragen.

Neben diesen aktuellen Herausforderungen wird der Anpassungsdruck auf das System der sozialen Pflegeversicherung in den kommenden Jahren noch weiter steigen:

- Der Versorgungsbedarf der deutschen Bevölkerung wird durch den demografischen Wandel und die wachsende Krankheitshäufigkeiten weiter steigen,

- das Versorgungsangebot wird, insbesondere aufgrund eines zunehmenden Fachkräftemangels, bei steigendem Bedarf weiter stagnieren,

- die Ausgaben werden weiter steigen und

- in Verbindung mit der Systematik des Teilleistungssystems werden die Eigenbeteiligungen der betroffenen Menschen und die Zunahme der Inanspruchnahme der Hilfe zur Pflege (SGB XII) weiter zunehmen.

Bereits im Juli 2025 wurde zur Umsetzung der Inhalte aus dem Koalitionsvertrag und zur Vorbereitung einer großen Pflegereform eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe – der „Zukunftspakt Pflege“ – eingerichtet.

Der Zukunftspakt Pflege setzt sich aus der Bundesministerin für Gesundheit und den für die Pflegeversicherung zuständigen Ministern beziehungsweise Senatoren der Länder zusammen. Die kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund) nehmen an den Sitzungen des Zukunftspakts teil.

Aufgaben

Ziel ist die Zukunftsfähigkeit des Pflegesystems, um Menschen auch im Alter eine gute und würdevolle Versorgung zu ermöglichen. Zu den Aufgaben gehören:

Nachhaltige und generationengerechte Finanzierungsmodelle für die Pflegeversicherung entwickeln.

Das System vereinfachen und flexibilisieren, um die Versorgung bedarfsgerecht zu gestalten.

Modelle für die ambulante Pflege entwickeln und Angehörige besser unterstützen.

Den Fachkräftemangel angehen und die Versorgung der wachsenden Zahl pflegebedürftiger Menschen sicherstellen.

Den Pflegefall zu keinem Armutsrisiko werden lassen und die Versorgung besser zugänglich machen.

Alle Aufgaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit.

Zeitplan

Im Juni 2025 fand die erste konstitutive Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe statt. Ende 2025 sollen bereits erste Eckpunkte für die Reform auf Ministerebene vorliegen. Konkrete Gesetzesvorhaben sollen ab 2026 umgesetzt werden.

[Bearbeitungsstand: 14.10.2025]